Cosa avvenne in quei drammatici giorni, in estrema sintesi?

Cosa avvenne in quei drammatici giorni, in estrema sintesi?

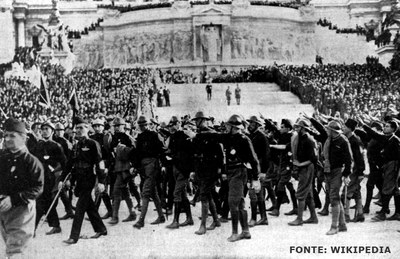

A partire dalla metà di ottobre 1922 Mussolini ideò l’operazione, coinvolgendo un quadrumvirato di gerarchi fascisti: Michele Bianchi, Italo Balbo, Emilio De Bono e Cesare De Vecchi. Il piano prevedeva l’occupazione manu militari della capitale da parte di squadre fasciste provenienti da tutta Italia, preceduta dalla conquista delle principali città italiane, per facilitare l’ingresso delle camicie nere a Roma. L’obiettivo era quello di spaventare le istituzioni democratiche e costringere il sovrano a conferire l’incarico di Primo ministro a Mussolini. Il 27 ottobre circa ventimila camicie nere si diressero verso la capitale, con ogni mezzo, requisendo anche convogli ferroviari. Il governo presieduto dal liberale Luigi Facta, decise di proclamare lo stato d’assedio, per bloccare l’arrivo dei fascisti, ma il re - Vittorio Emanuele III - rifiutò di firmare il relativo decreto. Come conseguenza, Facta si dimise. Due giorni dopo, il re conferirà ufficialmente a Mussolini l'incarico di formare un nuovo governo di coalizione. Il piano di Mussolini era perfettamente riuscito.

Il fascismo e la nascita di una dittatura in Italia non furono un fulmine a ciel sereno, quali furono le cause della loro affermazione?

Il clima di assuefazione alla brutalità seguito alla Prima guerra mondiale rese più facile l’utilizzo della violenza come arma politica, violenza organizzata che i primi Fasci di combattimento utilizzarono, con crescente successo, a partire dalla fine del 1920, contro il socialismo massimalista in forte ascesa al nord e nella pianura Padana. In particolare, si diffuse una cultura di sopraffazione dell’avversario che fece venir meno la fiducia nello Stato come detentore del monopolio della forza, fenomeno peraltro già iniziato tra il 1914 e il 1915, durante i disordini tra neutralisti e interventisti. I partiti costituzionali e il Partito Popolare non seppero opporsi a questo clima di violenza nella convinzione di poter da una parte cercare di contenere la temuta incontentabilità operaia e bracciantile e dall’altra di manovrare Mussolini ed utilizzarlo per nuove alleanze parlamentari e recuperare un’egemonia politica che il sistema elettorale proporzionale, introdotto nel 1919, aveva definitivamente disintegrato, a favore dei nuovi partiti di massa. I socialisti dal canto loro, indeboliti anche dalla scissione interna che aveva dato vita al partito comunista (Congresso di Livorno del 1921) mostrarono una inattesa debolezza dal punto di vista della risposta militante all’aggressività fascista, aggravata anche dall’inerzia e talvolta dalla connivenza delle istituzioni nazionali e locali.

Ci fu un ruolo della monarchia sabauda nel favorire la presa del potere di Mussolini?

Ci fu un ruolo della monarchia sabauda nel favorire la presa del potere di Mussolini?

La monarchia fu la principale responsabile perché Vittorio Emanuele III, preoccupato di una possibile destituzione a favore degli Aosta, dichiaratamente filofascisti, si rifiutò, come abbiamo accennato, di firmare lo stato d’assedio che il governo aveva approvato all’unanimità. Per quanto debole e incerta fosse stata, fino ad allora, la risposta del governo Facta e di quelli precedenti, al dilagare del violento protagonismo fascista, alla fine la decisione di stroncarlo militarmente era stata presa. Ma il re, che in futuro farà sempre riferimento al proprio ruolo notarile e alla responsabilità delle istituzioni politiche e parlamentari, in questo caso sconfesserà questa interpretazione, facendo una scelta fortemente politica, negando un provvedimento chiesto dall’organo costituzionalmente deputato a prendere le decisioni nella gestione della politica interna, cioè il governo. Indubbiamente pesò il fatto che a portare il decreto al re fosse un uomo di scarsa personalità politica come Facta, timoroso e ossequioso allo stesso tempo, nei confronti del sovrano.

Poteva andare diversamente? Se il re Vittorio Emanuele III avesse firmato, anziché respingerlo, il decreto che imponeva lo stato d’assedio, la storia sarebbe cambiata?

La storia sarebbe certamente cambiata perché l’esercito che in forze presidiava la Capitale, sia pure con qualche mal di pancia e qualche defezione, avrebbe respinto i circa 20 mila fascisti accampati alle porte di Roma, per lo più male armati e alle prese con non poche difficoltà logistiche. Lo stesso Mussolini non era convinto del successo dell’operazione, tanto da non partecipare alla marcia e restando prudentemente a Milano, nonché pianificando una exit strategy in Svizzera in caso di fallimento.

Perché è importante ricordare questo evento a cento anni di distanza?

Perché è importante ricordare questo evento a cento anni di distanza?

Perché il fascismo si impose con la connivenza delle istituzioni in un momento in cui parlamento e partiti stavano mostrando la loro fragilità. In questo senso rappresenta un monito per tutti i cittadini a impegnarsi per far vivere le istituzioni democratiche, in modo da evitare il vuoto di coscienza critica che favorisce le tentazioni autoritarie. In più l’avvio del regime fascista ci deve far ricordare come l’Italia sia un Paese in cui la storica scarsa sensibilità per la sfera dei diritti e delle pubbliche libertà può facilmente agevolare l’ingresso di culture antidemocratiche.

Quali film, documentari o libri ci può segnalare, per approfondire questo argomento?

Come film, segnalerei uno dei classici della commedia all’italiana: “La marcia su Roma” di Dino Risi (1962), mentre tra i documentari, la pregevole inchiesta storica di Sergio Zavoli in 6 puntate “Nascita di una dittatura” del 1972, ritrasmessa anche in questi giorni su RaiStoria e altri canali Rai.

Come saggi storici sull’argomento consiglierei:

- Giulia Albanese, La marcia su Roma, Laterza, 2008

- Emilio Gentile, E fu subito regime. Il fascismo e la marcia su Roma, Laterza, 2014

- Roberto Vivarelli, Storia delle origini del fascismo, vol. I, Il Mulino, 1991

- Alberto De Bernardi, Perché il fascismo ha vinto 1914-1922. Storia di un decennio, Le Monnier- Mondadori Education, 2022

- Marco Mondini, Roma 1922. Il fascismo e la guerra mai finita, Il Mulino, 2022